在中煤鄂州电厂四期(2×1000MW)扩建项目施工现场,一场在极限空间内进行的“双向奔赴”攻坚战正接近尾声。一条设计年运煤超百万吨的铁路专用线,不仅是电厂机组的“能源生命线”,也是项目团队必须攻克的“咽喉瓶颈”。面对前所未有的空间束缚与复杂协调难题,销售集团鄂州公司以合理组织与智慧方案,成功破解了铁路与输煤两大核心工程同步施工的困局。

30米窄带,毫米级空间的极限挑战

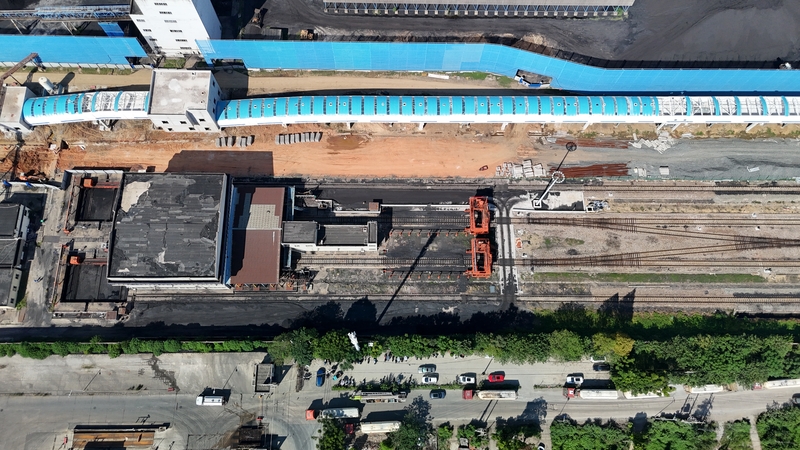

工程的核心难点首先在于空间的“先天不足”。这条“生命线”必须在紧邻鄂州老厂的仅30米宽区域内建成。这区区30米内,需要同时容纳3条铁路线、1条双线输煤廊道以及1条4米宽的消防通道,其密度与复杂性堪称行业罕见。“这就像在螺蛳壳里做道场,每一寸空间都得精打细算。”项目负责人形象地比喻。

为了实现这一方案,项目团队进行了近乎苛刻的优化。将铁路线极限压缩,协调国铁部门,将3条铁路线间距压缩至规范极限的5米;廊道宽度压至下限,推动设计院将双线输煤廊道宽度控制在规范下限的7.5米;巧妙布局消防通道,创新采用消防通道贴邻既有煤场抑尘网的紧凑布局。最大程度利用空间,实现排水沟与输煤廊道的空间复用。正是通过这些“毫米级”的精准优化,硬是在30米的“夹缝”中,将所有功能完美融合,为后续施工奠定基础,同时最大限度减少鄂州老厂设施拆除,节约资源。

“双向奔赴”,破解交叉施工的时间密码

除了空间紧,留给施工组织的时间窗口更是宝贵。最大的挑战在于,如何在保障鄂州老厂6条铁路线正常运营的前提下,安全、高效地完成铁路与输煤两大工程的同步建设?传统的顺序施工或大面积交叉作业,在此地根本不现实。项目团队亮出“杀手锏”——“双向奔赴”施工法:铁路工程,由南向北稳步推进;输煤工程,由北向南同步延伸。

这种南北对进、错位施工的策略,如同两支队伍在狭长地带“相向而行”。它不仅大幅减少了铁路轨行区施工与高空输煤栈桥安装、设备安装等作业面的直接交叉干扰,显著降低了安全风险,更实现了关键工序的无缝衔接,最大化利用了有限的工作面和宝贵的施工时间。配合“见缝插针”的动态施工策略,精准把握鄂州老厂生产空档期,实现了真正意义上的“基建、生产两不误”。

地下“雷区”与交叉管理,安全与效率的精细平衡

工程临近长江,本身“地质水文”基础弱,加之地下密布着鄂州老厂的消防水、冲洗水、排污水、生活水、通讯、照明、信息、电气等7大类管线管网。施工区域犹如一个“地雷阵”,任何扰动都可能引发爆管或停电,导致老厂停产,工程停工。对此,项目团队又拿出“精密探雷+微创手术”组合:通过地质雷达扫描定位,精确定位所有地下管网;通过机械顶管穿越,在关键区域采用非开挖技术,最大限度减少扰动;同时,加强物理隔离防护,在老厂运行区与施工区交界处设置硬隔离,严格分离作业面。此外,面对输煤基桩、桩基以上、铁路路基等多支队伍在同一狭小空间内穿插作业的管理难题,通过建立联合指挥部,实施“分时分区+集中人力堵点攻坚”的精细化管理模式,确保了多专业、多队伍的高效协同。

通过这一系列针对“难点”“堵点”的精准突破和高效组织,销售集团鄂州公司在项目铁路输煤工程成功啃下了空间、协调、安全、交叉作业等多重“硬骨头”。铁路专用线作为煤炭入厂的唯一机械化通道,其贯通将为机组投产发电、保障区域能源安全提供最核心的“大动脉”支撑。这场在30米窄带上的“双向奔赴”,不仅展现了中煤鄂州“真抓实干,马上就干”的攻坚作风,更在极端复杂的建设条件下,为行业提供了宝贵的极限施工组织经验。